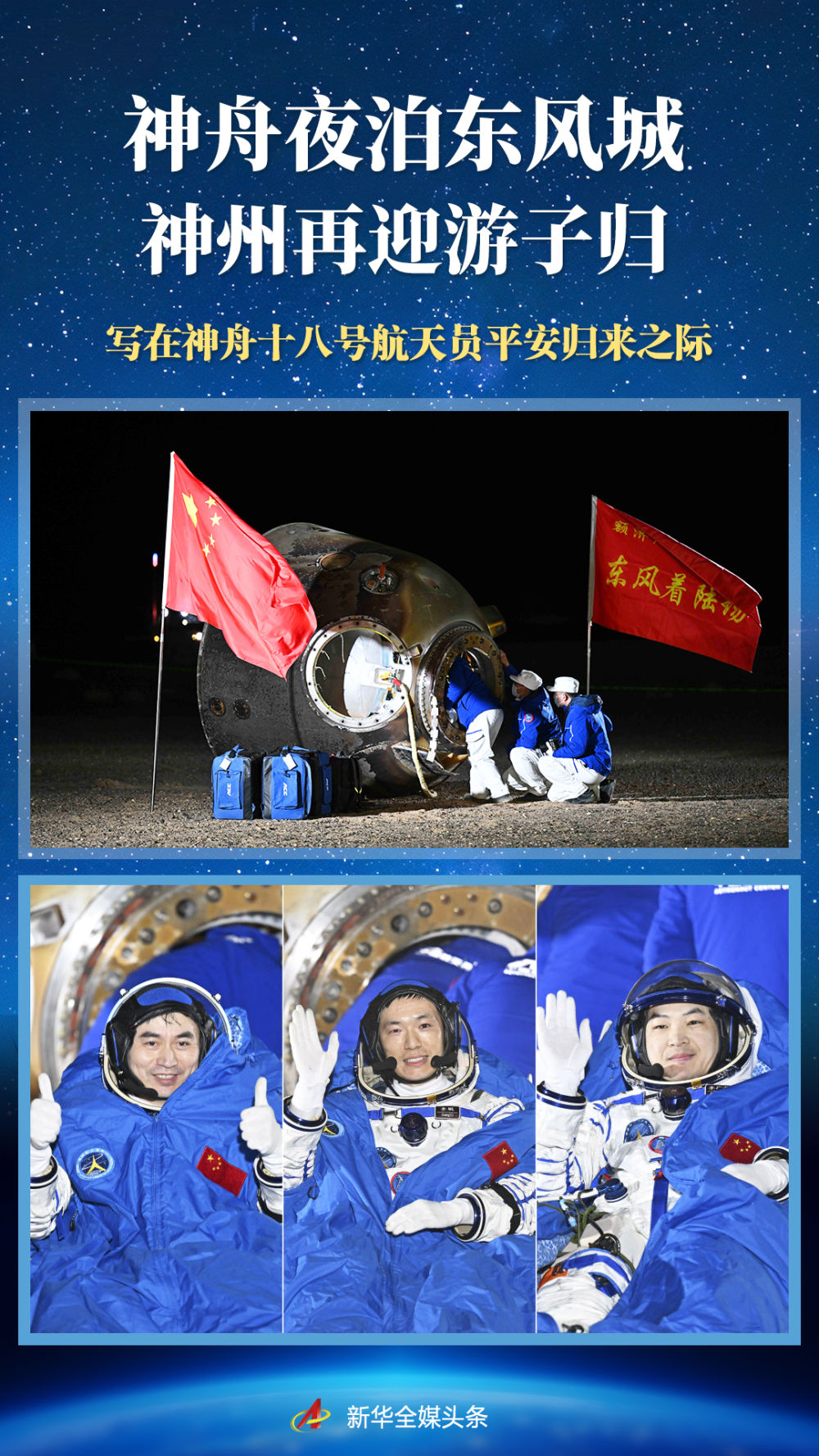

神舟夜泊东风城 神州再迎游子归——写在神舟十八号航天员平安归来之际

发布时间:2024-11-05 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数: 次

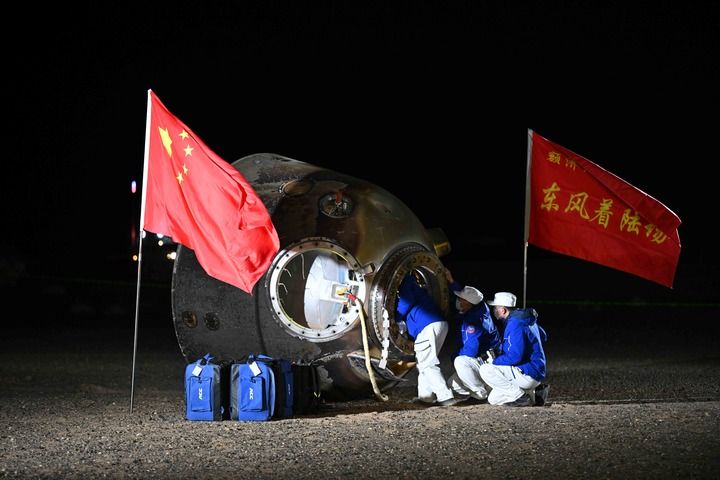

浩渺星河泛舟192天后,神舟十八号载人飞船返回舱于11月4日凌晨,划过夜幕,成功抵达东风着陆场,3名航天员叶光富、李聪、李广苏全部安全顺利出舱,健康状态良好。

2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场着陆。新华社记者 连振 摄

在轨期间,这个全部由“80后”组成的乘组,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录,完成了空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱任务,进行了多个领域的大量空间科学实(试)验。指令长叶光富刷新中国航天员在轨驻留时间纪录,成为我国首位累计飞行时长超过一年的航天员。

此时,东风航天城秋色正浓;归来,神舟十八号乘组收获亦丰。

再踏层峰辟新天

8月8日,一场趣味“天宫运动会”在中国空间站拉开帷幕。

微重力环境下,01号选手叶光富一个背越式跳高,跳到了离地面400公里的“高度”;02号选手李聪上演“水花消失术”,向前翻腾一周;03号选手李广苏以跳远中的“挺身式”传递火炬,这个在地面只能维持一瞬的动作,在太空可以任意保持。

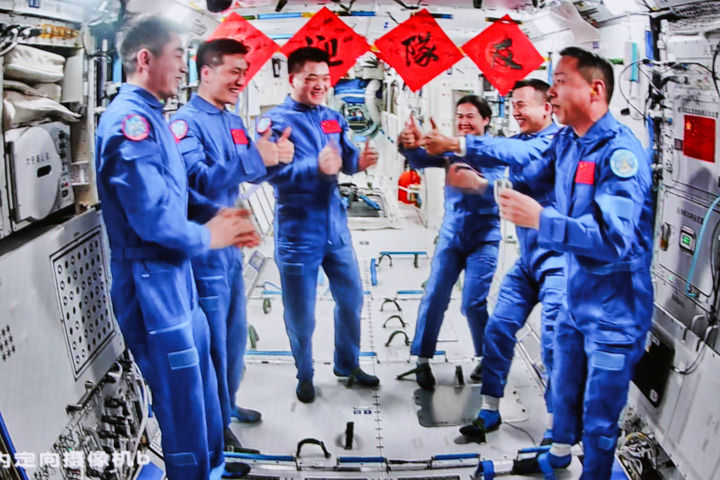

2024年10月30日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十九号航天员乘组和神舟十八号航天员乘组交流的画面。 新华社发(韩启扬 摄)

与此同时,第三十三届夏季奥运会在法国巴黎举办。中国体育代表团斩获40金27银24铜,创造夏季奥运会境外参赛最佳战绩。闭幕前一天,国乒女团实现五连冠,为中国代表团斩落夏季奥运会第300金。

体育与航天,一个是人类向内的极限挑战,一个是人类向外的无限探索,却凝聚着共同的精神:超越自我、敢于拼搏。

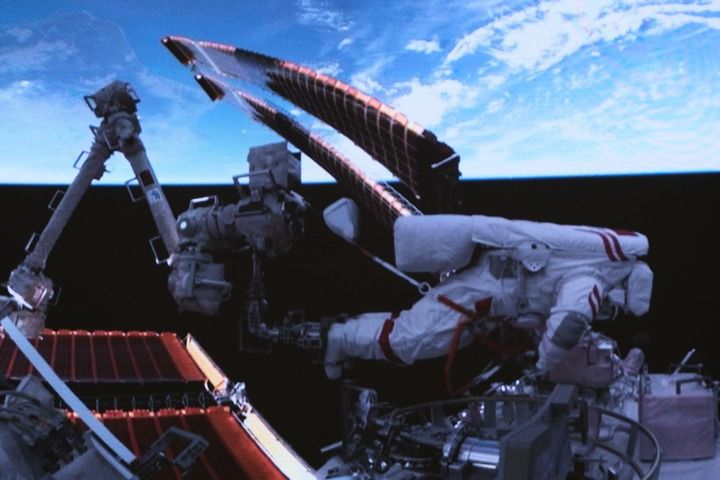

5月28日,神十八乘组密切协同完成首次出舱活动,用时约8.5小时,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录,叶光富再度漫步太空,李广苏第一次体验“太空行走”。

2024年5月28日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十八号航天员叶光富在空间站组合体舱外作业的画面。新华社记者 李杰 摄

“体验了没有翅膀也能自由飞翔的感觉。”李广苏在茫茫宇宙中感叹。

“你在舱内不就感受过了吗?”叶光富问。

“不一样。”李广苏说。

他们二人身着我国新一代“飞天”舱外航天服,上面的航天员签名见证了中国航天一个又一个纪录——

景海鹏成为我国首位四度飞天的航天员,也是我国迄今为止飞天次数最多的航天员;神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波相互配合完成空间站阶段首次出舱活动;王亚平成为我国首位进行出舱活动的女航天员……

7月3日,神十八乘组圆满完成第二次出舱活动。当李聪在舱外航天服上签下自己的名字时,中国航天员已圆满完成17次出舱活动。

2024年7月3日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十八号航天员李聪(上)、叶光富(下)在空间站组合体舱外作业的画面。新华社记者 郭中正 摄

今年,是我国自主研制的第一艘飞船神舟一号飞入太空25周年。从无人到有人,从舱内到舱外,再到全构型的中国空间站,中国载人航天不断书写新的历史——

杨利伟代表中国人圆了千年飞天梦;刘洋是我国第一个进入太空的女性;神十四、神十五两个乘组“太空会师”,中国空间站开启了长期有人驻留模式……这一次,叶光富成为我国首位累计飞行时长超过一年的航天员。

进入空间站应用与发展阶段以来,神舟飞船“一年两发”已成为常态,更多纪录不断刷新。同时,“国家太空实验室”功能不断凸显,科学的无人区也迎来了更多攀登者。

随神舟十八号上行的斑马鱼—金鱼藻二元生态系统,在轨稳定运行40余天,实现我国在空间培养脊椎动物的突破;西北工业大学魏炳波院士团队的高性能难熔合金研究,取得具有国际影响的重要科学发现……

“自空间站建造以来,空间应用系统已在轨开展了百余项科学实验和应用试验。”载人航天工程空间应用系统总师吕从民介绍。我国载人航天工程1992年立项实施至今,已有4000余项空间应用成果广泛应用于各行各业,服务国计民生。

永无止境,再踏层峰。

10月29日,中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在神舟十九号载人飞行任务新闻发布会上表示:“锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标,工程全线正在全面推进各项研制建设工作。”

无疑,这是中国航天的新高度,也是中华民族的新高度。

笃行何患不成功

“推返分离。”11月4日凌晨,神舟十八号载人飞船返回制动发动机点火,返回舱和推进舱分离。

2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场着陆。新华社记者 李志鹏 摄

蓝色星球已近在眼前,但在回家之前,飞船返回舱还要经受穿越黑障的考验——与大气层发生剧烈摩擦,温度剧增,导致气体分子与飞船表面被烧蚀的材料均发生电离,形成等离子体鞘套。

这一阶段,飞船返回舱内部与外界的无线电通信异常乃至中断,地面对其跟踪测量是世界公认的难题。

“发现目标,跟踪正常!”神舟十八号飞船返回舱刚进入黑障区,敦煌测控区光学组组长李生涛便准确捕捉到返回舱的实时高清图像。

神舟十五号任务时,敦煌测控区聚合雷达和光学两种手段,第一次实现在黑障区稳定跟踪飞船。自中国载人航天工程立项以来,我国测控系统不断积累技术潜力,跟测手段越来越可靠多样。

“青山发现目标。”1时07分,飞船飞出黑障。

“青山双捕完成。”东风测控站负责人罗嘉宇清亮的口令,意味着已第一时间与飞船建立双向话音通道,实时接收飞船信息。

“为了让航天员回家之路更稳,在神舟十八号搜救回收任务准备阶段,我们团队进行了20余次全流程演练,对设备的检查维护,细致到每一根线缆、每一个接口、每一块控制板。”罗嘉宇说。

“第三次预报落点。”北京航天飞行控制中心总调度的口令,瞬间传到东风着陆场。

巴丹吉林沙漠腹地,由1支直升机搜救分队、1支载有伞降队员的固定翼飞机搜救分队、1支地面搜救分队组成的整张立体搜救网迅速收拢。漆黑的夜幕里,点点光亮向同一个经纬度坐标汇聚、流动。